Im Fremden zu Hause. Peter Diederichs & Anna Diederichs

Die Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz widmet dem Konstanzer Künstlerpaar Peter und Anna Diederichs mit „Im Fremden zu Hause“ eine facettenreiche Ausstellung, die anhand von rund 80 Werken das vielseitige Schaffen beider beleuchtet.

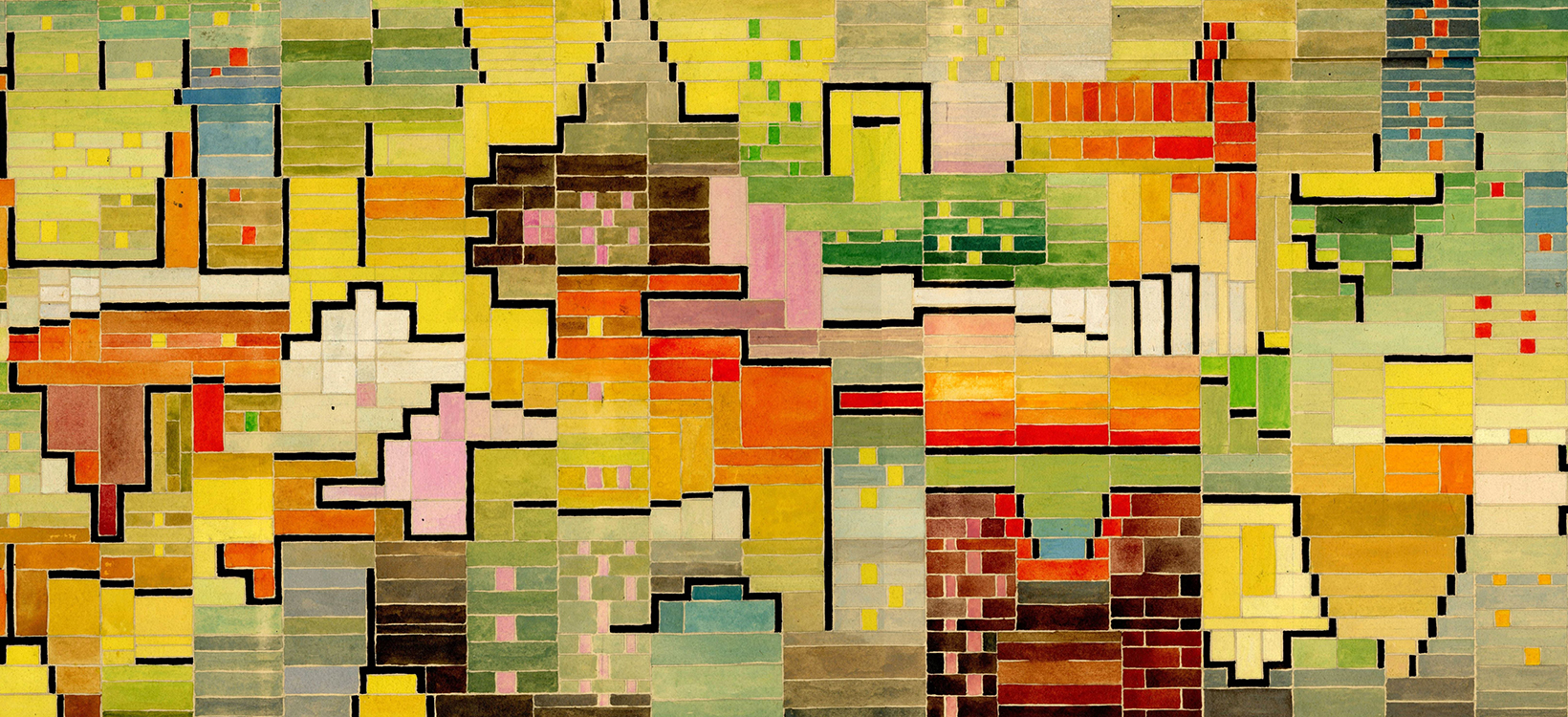

Als Peter Diederichs 1982 in Konstanz starb, hinterließ er ein kraftvolles künstlerisches Werk, das für die Bodenseeregion einzigartig ist, heute jedoch fast vergessen. 1923 in Konstanz geboren, begann er seine Karriere als Maler am Stadttheater Konstanz, bevor ihn der Karlsruher Künstler Willi Müller-Hufschmid mit der modernen Malerei vertraut machte. In den 1950er- und 1960er-Jahren schuf er zahlreiche Mosaike für öffentliche Gebäude, die teils noch immer bestaunt werden können - ein wichtiger, doch bislang kaum beachteter Aspekt seiner Kunst.

Während Diederichs frühe Gemälde noch klassisch modern anmuten, sind seine Skulpturen von einer ironischen, bisweilen grotesken Ästhetik geprägt. In ihnen verwebt er antike Mythen, barocke Elemente und moderne Abfallprodukte zu faszinierenden Kunstwerken. Sie kommen uns auf den ersten Blick fremd vor, laden zum sorgfältigen Hinsehen ein und führen bewusst in die Irre. „Ich bin der Meinung, dass in der Kunst etwas gezeigt werden muss wie in einer Schaubude“, so Diederichs.

Auch das Werk von Anna Diederichs (*1935, geb. Mayer) ist vielschichtig. Nach ihrem Studium an der Kunstakademie Stuttgart war die Künstlerin zunächst als Textildesignerin in München, Konstanz und Pariser Modeateliers tätig. Farbintensive Stoffentwürfe aus dieser Zeit offenbaren ihre präzise ornamentale Gestaltungskraft, die sich später auch auf Wandbehänge, Zeichnungen und Aquarelle übertrug. In seriell angelegten Arbeiten lotet sie das feine Spiel von Wiederholung und Variation aus. Seit etwa zehn Jahren entstehen zudem miniaturhafte Schaukästen aus Fundstücken – Arbeiten, die unweigerlich an jene ihres Mannes erinnern, dabei jedoch eine stillere, subtilere Formensprache entfalten.

Die Ausstellung spannt den Bogen von expressiver Malerei und Skulptur, über ornamentale Zeichnungen bis hin zu poetischen Schaukästen. Sie öffnet den Blick in fremde, geheimnisvolle Welten und lädt dazu ein, scheinbar Bekanntes neu zu entdecken.

Flyer zur Ausstellung (8,2 MB)

Mehr zur Ausstellung:

Aus Wessenbergs Sammlung: Genreszenen und Tronien im Niederländischen Stil

Die Wessenberg-Galerie beherbergt heute noch 141 Bilder aus Wessenbergs Nachlass. 31 davon stammen von flämischen bzw. holländischen Künstlern. Viele Werke seiner Sammlung erwarb Wessenberg auf Reisen. Unter den von ihm gesammelten Malern sind Angehörige aus der Utrechter, der Flämischen und der Holländischen Schule, die im 17. oder 18. Jahrhundert aktiv waren. Wessenberg besaß zudem einige Kopien. Zu Lebzeiten genossen sie noch einen höheren Stellenwert als heute. Werke angesehener Künstlerinnen oder Künstler, die sonst nicht zu erwerben waren, konnten so gesammelt und zu Hause intensiv betrachtet werden.

Genrebilder mit Menschen in alltäglichen Situationen, etwa beim Tischgebet oder Kartenspiel, gehören zu den typischen Bildgattungen nordischer Maler. Eine eher unbekanntere Bildkategorie sind Tronien – Darstellungen von Köpfen oder Menschen im Brustprofil. Es handelt sich dabei nicht um Portraits einer bestimmten Person zum Zweck der Repräsentation, sondern um sogenannte „Charakterköpfe“, die einen Wesenszug oder eine Altersgruppe wie Kinder oder alte Menschen zur Geltung bringen. Die Gesichtszüge in Tronien sind nicht selten in einer Bewegung eingefroren oder zeigen Personen in auffälliger Kostümierung und ausdrucksstarker Mimik. Tronien dienten den Künstlern als Studienköpfe für mehrfigurige Kompositionen, wurden aber auch als eigenständige Bildschöpfungen für den Kunstmarkt geschaffen.

Bild: Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Erworben mit Mitteln der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH.

Hans Meid – Eros und Gewalt

1908 zog Hans Meid (1883 Pforzheim - 1957 Ludwigsburg) von Meißen, wo er für die berühmte Porzellanmanufaktur tätig gewesen war, nach Berlin, um dort sein Glück als freischaffender Künstler zu suchen. Unter dem Einfluss des aktuellen Berliner Kunstgeschehens begann er sich zunehmend am Impressionismus zu orientieren und rückte die Druckgraphik, vor allem die Kaltnadelradierung, in den Mittelpunkt seines künstlerischen Interesses. Innerhalb kurzer Zeit beherrschte er das gesamte Ausdrucksspektrum dieser Technik: Er belebt die Oberflächen seiner Darstellungen durch das akzentuierte Wechselspiel von Hell und Dunkel und erzeugt durch die Differenzierung der Schwarz-Weiß-Werte eine geradezu malerische Wirkung.

Meid griff in seinen frühen Radierungen die gesamte Bandbreite des impressionistischen Themenkanons auf. Auffallend ist jedoch sein Interesse für Aktdarstellungen. Meist sind es dramatische Szenen, die zwischen Eros und Gewalt changieren, die ihn inspirierten. Eingespannt ins enge Geviert des Blattes zeigt er wie in „Venusberg“ oder „Leda“ orgiastisch ineinander verschlungene Leiber. Aber auch das jähe Umschlagen von Lust in Gewalt („Die Ehebrecherin“) oder das unverhohlen Bedrohlich-Übergriffige gelangt in Blättern wie „Hades und Persephone“ und „Susanne im Bad“ zur Darstellung. Meids sinnliches Licht- und Schattenspiel lässt die nackten Körper leuchten, unterstreicht deren Bewegungen und steigert die den Szenen innewohnende Erregung.

Nach dem Ersten Weltkrieg verlor sich Meids barocke Formensprache, doch seine Vorliebe für unheimliche oder gewalttätige Vorgänge im diffusen Zwielicht dominierte sein Werk bis zuletzt. Biblische Themen wie „Die Versuchung des heiligen Antonius“ zeigen den von finsteren Mächten bedrängten Eremiten. Die der griechischen Mythologie entnommene Geschichte von der Entführung der Europa spielt dagegen im hellen Tageslicht, aber die Dramatik des plötzlichen Raubs der Königstochter versteht Meid auch in wenigen entschieden gesetzten Strichen höchst anschaulich zu machen.